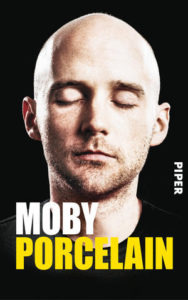

| Autor | Moby |

|

|---|---|---|

| Titel | Porcelain | |

| Verlag | Piper | |

| Erscheinungsjahr | 2016 | |

| Bewertung |      |

Rauch ist eben nicht gleich Rauch. „Meine Welt war unerträglich. Ich hasste die Armut, den Zigarettenqualm, die Drogen, die Scham, die Einsamkeit“, schreibt Moby in seiner heute erscheinenden Autobiographie über einen der vielen dunklen Momente seiner Teenager-Jahre. Viele Seiten in diesem Buch (und etliche Kapitel in seinem Leben) später ist er wieder von Qualm und Drogen umgeben, aber es fühlt sich ganz anders an. „Ein paar Jahre zuvor war ich im Regen mit einem nassen Sack voller Kassetten in New York hausieren gegangen, um einen Plattenvertrag zu bekommen oder in einem Club auflegen zu dürfen. Und jetzt tanzten tausend Raver zu meiner Musik und schrien ihre Liebe zu mir in die verrauchte Luft. Ich blickte mich in der versifften Halle um und sah meine schöne, strahlende Freundin und das Gewühl der glücklichen Tänzer, die einander in den Armen lagen. Das Strahlen erfasste meinen ganzen Körper.“

Das ist der Kern von Porcelain: Die Geschichte von der Musik als Erlösung. Richard Melville Hall, so sein bürgerlicher Name, zeichnet sich als Mensch, der sein ganzes Leben lang nichts anderes machen wollte als Musik. Es ist für ihn nicht nur ein Wunsch oder ein Traum, sondern eine Obsession.

Natürlich kennt man diesen Topos aus den Selbstbeschreibungen vieler Musiker. Im Fall von Moby ist es nicht nur glaubwürdig, sondern aus zwei Gründen besonders interessant: Erstens ist er als ausnehmend spiritueller Mensch sein Leben lang auf der Suche nach Erlösung gewesen, zweitens hat er als einer der ersten, die mit Techno und Ambient weltweite Charterfolge erzielen konnten, ein wichtiges Kapitel der Geschichte der elektronischen Musik mitgeprägt. „Porcelain (…) erzählt vom Zauber einer der letzten großen Jugendbewegungen und wie sie düsterer, härter, anstrengender, weniger glücklich wurde – und der Autor mit ihr“, hat die FAZ das sehr treffend zusammengefasst.

Der mittlerweile 50-Jährige blickt hier auf ein Leben zurück, in dem er praktisch immer ein Außenseiter war. Als pubertierender Punk in Connecticut, dann Ende der 1980er Jahre in New York, wo er erste Erfolge als DJ erzielte, selbst dann noch, als er ein weltweit gefeierter Musiker war, Aushängeschild für eine Szene, die im Rave ihren Hedonismus zum Höhepunkt trieb – während er als veganer, abstinenter Christ die passenden Beats dazu lieferte.

Man kann Porcelain begreifen als das Selbstporträt eines typischen Nerds, mit einer Vorliebe für Science-Fiction-Romane, seltsamer Ernährung, nach schrägeren Outfits und verklemmter Sexualität. Wer die Karriere von Moby verfolgt hat, weiß auch, dass dies eine Lebensgeschichte des Auf und Ab ist: Aus einfachen Verhältnissen schafft er es bis zu Top Of The Pops, vergrault dann mit einem Punkrockalbum seine Fans und seine Plattenfirma, um mit Play (1999) höchst erfolgreich zurückzukehren und dann langsam in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.

Moby versucht erfreulicherweise, nichts davon zu beschönigen. „‚Ich bin Alkoholfan‘, erklärte ich meinen Freunden – manchmal just in dem Moment, in dem ich Mülltonnen gegen parkende Autos schleuderte, besoffen flennte oder auf den Gehsteig kotzte. In besoffenem Zustand fuhr ich einige Autos zu Schrott, und mit sechzehn verlor ich in einem Blackout meine Unschuld“, schreibt er über seine wilden Jahre als Heranwachsender, die ihn später dazu brachten, (zeitweise) die Finger vom Alkohol zu lassen. Die nachlassenden Erfolge nach Play umgeht er, indem er das weitgehend chronologisch erzählte Buch im Jahr 1999 enden lässt. Und er ist auch in den Passagen über die Jahre von Ruhm, Groupies und Jetset offensichtlich gnadenlos ehrlich. „Ich zog meinen Schwanz heraus und spritzte auf die Tanzfläche“, ist ein typischer Satz, der das illustriert.

Porcelain ist eindeutig ein Buch, das spektakulär und unterhaltsam sein will, als Vorbild nennt Moby im Nachwort das höchst explizite The Dirt von Mötley Crüe. Dieses Ziel erreicht er, weil er einen klugen Sinn für Humor beweist und mit vielen Dialogszenen arbeitet, was der Autobiografie einerseits Roman-Charakter verleiht, andererseits zur Frage führt, wie zum Teufel sich Moby bei all diesen Situationen noch an den Wortlaut erinnern und dann am Ende des Nachworts beinhart behaupten kann, „sämtliche in diesem Buch geschilderten Ereignisse haben tatsächlich so stattgefunden“.

Nicht zuletzt wird diese Autobiographie so kurzweilig, weil sie voller schillernder Anekdoten steckt: Moby wird mehrfach auf der Tanzfläche eines Clubs angespuckt, weil er weiß ist. Er musste sich einmal von einer Kakerlake befreien, die sich an seinen Penis klammerte. Seine Ex war mit Jeff Buckley zusammen, nachdem er mit ihr Schluss gemacht hatte. Er hat bei einer Freestyle-Einlage von Run DMC den Beat abgewürgt und musste danach befürchten, es sei das Ende seiner DJ-Karriere gewesen. Er ist Mitglied des Mile High Club. Er wohnte jahrelang in dem Haus, in dem Sonic Youth, Iggy Pop und die Beastie Boys ihren Proberaum hatten. Er hat Chloe Sevigny mit zur christlichen Gemeindediskothek genommen, die in ihrer gemeinsamen Heimatstadt stattfand. Und er hat mal einen Dollar als Gage bekommen, um den wütenden Ehemann einer Domina zu spielen.

Für jemanden, der elektronische Musik macht, geht es erstaunlich selten um Equipment oder Studioarbeit, dafür werden sehr viele Live-Auftritte geschildert. Zugleich kann Porcelain durchaus auch als Chronologie der Musikszene von New York von den späten Achtzigern bis zur Jahrtausendwende herhalten.

Das wirklich Spannende an diesem Buch ist aber der Blick aufs Innenleben von Moby, den der Autor sehr freimütig gewährt. Er ist genauso extrem in seinem Selbstmitleid wie in seiner Lust auf Exzess. Die Suche nach dem richtigen Weg im Leben treibt ihn deutlich mehr um als die Suche beispielsweise nach einem perfekten Synthesizer-Sound. Gerade die Intensität dieses Ringens lässt ihn hier aber oft als Gescheiterten (und überdies wenig sympathischen) Zeitgenossen erscheinen.

Moby hat erkannt, wie gefährlich die Pose des moralisch Überlegenen ist. „Ich verurteilte meine Freunde. Zwar tat ich so, als wäre mir ihr Drogen- und Alkoholkonsum egal, aber das war gelogen. Ich fühlte mich als etwas Besseres. Ich setzte mich zwar zu ihnen und lachte mit ihnen, aber insgeheim kanzelte ich sie als Penner und Säufer ab“, schreibt er an einer Stelle. Seine vorgebliche Demut wirkt auch deshalb so arrogant, weil sie so wenig erfolgreich ist. All seine hochanständigen Grundsätze helfen ihm kein bisschen, sein Gefühlsleben halbwegs in den Griff zu kriegen oder aus seiner Einsamkeit auszubrechen. Das Einzige, was ihm dabei hilft, ihn sogar glücklich machen kann, ist die Musik.

Seine zunächst stets unreflektierte Übernahme von Verhaltenskodizes, seien sie aus der Religion gespeist, aus der Straight-Edge-Szene oder dem Einsatz für Tierschutz, wirken nicht direkt dumm, aber unreif und egozentrisch. „Why does my heart feel so bad“, lautet die zentrale Zeile in einem seiner bekanntesten Songs, und auf diese Frage hat er offensichtlich noch immer keine Antwort gefunden.

Bestes Zitat: „Ich war ein anständiger Christ aus Connecticut, aber in der Rave-Szene war ich als enthemmter und glücklicher Mensch wiedergeboren worden. Als Kind hatte ich gelernt, dass in der amerikanischen Kultur nur ganz bestimmte Emotionen geduldet wurden; Freude gehörte nicht dazu. Die wurde nur akzeptiert, wenn Football, Alkohol oder Geld mit im Spiel waren. Und nun war ich Teil einer Szene, die sich nicht für ihre Freude schämte. (…) Nachdem ich jahrzehntelang den Kopf eingezogen hatte, konnte ich plötzlich mit hundert, tausend oder zehntausend Menschen auf einer Tanzfläche die Hände in die Luft werfen und glücklich sein.“